O vírus que mudou nossa história

Entenda o que aprendemos após dois anos de pandemia e as perspectivas para o futuro

Foto: Shutterstock

Foto: ShutterstockEm dezembro de 2019, uma misteriosa pneumonia viral na cidade de Wuhan, na China, chamou a atenção pela sua rápida disseminação. Avisada em 31 de dezembro daquele ano, a OMS (Organização Mundial da Saúde) decretou, um mês depois, em 30 de janeiro de 2020, o estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o mais alto nível de alerta da Organização.

Neste artigo, você vai ler:

A essa altura, já era sabido que o causador da doença era um novo coronavírus chamado de Sars-CoV-2. A família dos coronavírus já é conhecida da humanidade: a ciência tem catalogado sete membros que causam doença em humanos, incluindo o SARS-CoV (responsável pela epidemia de SARS entre 2002 e 2004) e o MERS-CoV (causador da MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, descrita inicialmente em 2012).

Mas este parecia se espalhar rapidamente e provocar uma inflamação aguda no organismo que vitimava especialmente – mas não só – pessoas mais velhas ou com alguma comorbidade. Com o número de casos aumentando e atravessando as fronteiras rapidamente, em 11 de março de 2020, a OMS decretou oficialmente o início da pandemia do novo coronavírus, e a doença por este causada, denominada Covid-19.

Então, mais de dois anos depois, a pandemia segue em curso com a variante ômicron, mas o cenário é outro: existem vacinas que reduzem mortes e casos graves, protocolos de suporte para tratar os doentes mais debilitados e sabe-se mais sobre o vírus. A produção científica, aliás, foi gigantesca no período, com cientistas de todo o mundo trabalhando incansavelmente para conhecer e entender a doença, buscando alternativas de tratamento e controle de danos enquanto os imunizantes eram desenvolvidos.

E foram principalmente as vacinas que viraram o jogo ao reduzir o número de mortos pela doença – embora ainda existam mortes, aumento periódico no número de internações e muitos afastamentos por conta do isolamento de pessoas contaminadas. “As vacinas atuais fizeram seu papel e tornaram a doença mais leve”, acredita o infectologista Alberto Chebabo, presidente da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia). Mas, até o momento, não existem evidências científicas de quando a pandemia vai terminar. “Esse vírus nos surpreendeu mais de uma vez. Quem comanda agora é ele”, afirma.

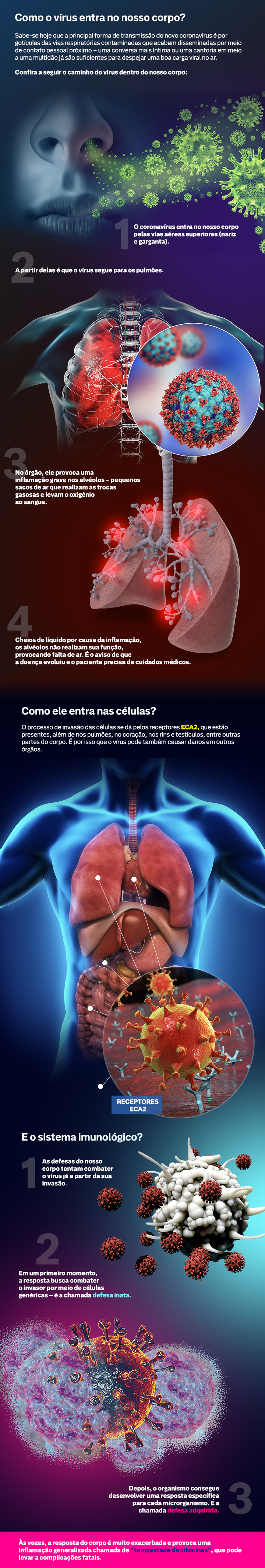

Infográfico: Alessandro Datcho

Infográfico: Alessandro DatchoO surgimento das variantes

Assim que o Sars-CoV-2 mostrou-se uma ameaça real, cientistas de todo o mundo correram para mapear seu material genético e acompanhar as possíveis mutações que ele teria – e as variantes que surgiriam a partir disso. Esse mapeamento permitiu, também, o rápido desenvolvimento de um exame específico para a detecção do Sars-Cov2, o famoso RT-PCR.

Assim como ocorre com todos os vírus, as mutações já eram esperadas no novo coronavírus. É um processo que ocorre quando o vírus passa de um indivíduo para outro: ao se replicar, ocorrem alterações aleatórias no material genético. Algumas não resultam em nada, mas outras podem gerar uma vantagem evolutiva tornando o patógeno mais transmissível ou capaz de driblar o sistema imunológico do hospedeiro, por exemplo. Com isso, o vírus “antigo” vai ficando obsoleto e as variantes passam a dominar o cenário de infecções dali em diante.

Por exemplo, podemos falar do caso da ômicron, uma cepa com material genético bastante diferente do vírus original e que tornou-se dominante em todo o mundo em poucos meses por sua altíssima capacidade de transmissão.

E, embora assustador, esse é um processo difícil de ser parado. “Mas é possível ir domando a medida em que colocamos obstáculos para a ocorrência de infecções, como as vacinas, reduzindo assim as chances dele mutar livremente”, afirma Fernando Spilki, especialista em virologia e coordenador da Rede Corona Ômica, que atua no sequenciamento do genoma de amostras do novo coronavírus no Brasil, e responsável pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade FEEVALE, no Rio Grande do Sul.

Adquirir todo esse conhecimento só é possível por meio da vigilância genômica, como é chamada a análise feita a partir do material genético do vírus em amostras coletadas de pessoas que testaram positivo para a covid-19. É a partir dessa vigilância que podemos detectar quais variantes estão causando a maioria dos casos em determinada região e se existem mutações ocorrendo que darão origem a novas cepas. Esse acompanhamento permitiu, por exemplo, a descoberta, ainda no início de 2022, de que a ômicron já tinha alguns parentes – como a BA.1, a BA.1.1, a BA.3 e a BA.2 – em várias regiões do mundo.

Aliás, a vigilância genômica é uma das tecnologias que se desenvolveu muito durante a pandemia e certamente continuará em evolução. “Esse tipo de análise era feita principalmente em humanos e passamos a utilizar em microrganismos. Isso é inédito”, afirma José Eduardo Levi, biólogo molecular do laboratório Gene One, do Grupo Dasa, e pesquisador do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da USP. “Isso veio para ficar e pode ser usado para nos ajudar a entender mais sobre outros vírus, como o da zika e o da chikungunya”, acredita.

Levi lidera o projeto Genov, que busca acompanhar a evolução do Sars-CoV-2 em tempo real no Brasil ao sequenciar amostras do vírus coletadas no país. Os resultados são depositados no GISAID, banco de dados científico global que fornece acesso aberto aos dados genômicos do vírus influenza e do coronavírus. “Essa vigilância é fundamental justamente para que se possa dar alertas precoces sobre novas variantes e criar respostas adequadas ao se observarem os riscos que elas podem causar”, avalia o especialista.

Brasil: por que as coisas foram diferentes aqui?

Em agosto de 2021, enquanto Estados Unidos e Europa sofriam ao lidar com a variante Delta (a quarta na linha do tempo das variantes de preocupação), o Brasil se preparava para receber a possível nova onda que ela traria ao entrar em nosso território. O pior cenário esperado, no entanto, acabou não acontecendo, e o número de casos seguiu estável e em declínio até a chegada da ômicron, em dezembro do mesmo ano. Mas, o que poderia explicar essa redução dos casos por aqui?

A verdade é que médicos e cientistas ainda não têm uma resposta para isso. De acordo com Fernando Spilki, os especialistas estão investigando se as sublinhagens encontradas no Brasil e na América Latina (onde o surto de fato foi menos intenso) poderiam estar associadas a sintomas mais leves. No entanto, ele acredita que a resposta para esse “mistério” está nas vacinas, que foram bem aceitas pela maioria da população. “O grande trabalho foi delas [vacinas] porque provavelmente bloqueiam a transmissão da Delta de forma mais eficiente”, acredita ele, reforçando, no entanto, que ainda são necessários mais dados para comprovar essa teoria.

Ainda há os que acreditam que todos esses fatores, somados aos cuidados que ainda estão sendo tomados por parte significativa da população (uso de máscara, higiene das mãos e evitar aglomerações), podem ter montado uma barreira importante para o avanço da Delta. No geral, no entanto, o que todos concordam é que as vacinas, sem dúvida, ajudaram o país a segurar essa trincheira.

Vacinas, a nossa melhor arma

Foto: Shutterstock

Foto: ShutterstockDesde que foram descobertas, no século 18, as vacinas se tornaram uma das principais ferramentas para prevenir doenças graves, evitando milhões de mortes anualmente causadas por vírus e bactérias. Não é à toa, portanto, que uma das primeiras ações tomadas por cientistas e farmacêuticas de todo o mundo foi a de voltar à bancada dos laboratórios em busca de um imunizante que pudesse parar o avanço do Sars-CoV-2.

Até a publicação deste texto, o mundo contava com 33 vacinas aprovadas e em uso em diversos países; dessas, somente 10 estavam na lista de uso emergencial da OMS, que reconhece apenas os imunizantes com dados de eficácia e segurança que se adequam aos parâmetros da entidade.

Algumas dessas, como a Coronavac, fabricada pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, utilizam uma técnica já conhecida na fabricação de vacinas: a do vírus inativado, em que o microrganismo é cultivado em uma cultura de células e depois inviabilizado por meio de calor ou do uso de algum produto químico. Assim, quando ele é injetado no corpo, ele não consegue provocar a doença, mas ainda é capaz de estimular uma resposta imune do organismo.

Outras trouxeram tecnologias novas e ainda pouco usadas, como a Pfizer/BioNTech e a Moderna, que apresentaram uma versão usando mRNA ou RNA-mensageiro. A plataforma usa engenharia genética para produzir a sequência de RNA que codifica a proteína spike do Sars-CoV-2 ;que passa a ser produzida pelas células musculares do local da injeção, onde estimula uma potente reação do sistema imunológico.

Já a Janssen e a AstraZeneca apostaram na tecnologia do vetor viral não replicante, um “vírus vivo”, no caso, o adenovírus (que causa um resfriado comum), mas sem capacidade de se multiplicar. Esse microrganismo é geneticamente modificado para conter as informações da proteína spike do Sars-CoV-2 e, assim, estimular a resposta de proteção do sistema imunológico.

Não custa reforçar que, independentemente da tecnologia utilizada, todas as vacinas aprovadas são seguras e apresentam eficácia na prevenção de casos graves e mortes provocadas pela covid-19 – e o tempo recorde em que foram desenvolvidas não tem influência nisso. “Houve um investimento maciço em cima de algo que já existia, o que permitiu esse desenvolvimento rápido”, explica José Eduardo Levi, acrescentando que essas novas tecnologias – como a de mRNA – certamente serão expandidas nos próximos anos.

Vale lembrar ainda que a prevenção das formas graves da doença pode reduzir as chances de sequelas, embora ainda não se tenha clareza sobre como isso acontece. Sabe-se que a covid-19 pode causar problemas neurológicos e cognitivos duradouros, distúrbios respiratórios e até alguns casos de infertilidade masculina, entre outras questões de saúde. Esse conjunto de sintomas pós-infecção acabaram sendo chamados de “covid longa”.

Chamadas de vacinas de primeira geração, essa leva inicial sem dúvida fez o seu papel e impediu milhões de mortes e sequelas em pessoas que estariam em estado grave caso não tivessem recebido o esquema vacina completo (que atualmente está em três doses para a maioria dos imunizantes).

Mesmo assim, é importante saber que elas têm prazo de validade e devem ser atualizadas para continuarem funcionando. “Os laboratórios já estão trabalhando para incluir novas cepas e produzir o que chamamos de segunda geração das vacinas”, avalia o médico Renato Kfouri, diretor da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações).”Isso ocorre porque o vírus já se distanciou muito da cepa original, aquela de Wuhan, e hoje tem novas características, e precisamos de imunizantes que deem conta disso”, avalia.

A chamada “segunda geração” de vacinas inclui novos formatos como o spray nasal, que já tem estudos em fases avançadas e deve chegar em breve ao mercado. A vantagem desse imunizante é estimular a produção de anticorpos nas mucosas do nariz, garganta e faringe – justamente a porta de entrada do vírus – e, assim, permitir que o patógeno seja eliminado antes do organismo desenvolver a infecção.

Infográfico: Alessandro Datcho

Infográfico: Alessandro Datcho

Infográfico: Alessandro Datcho

Infográfico: Alessandro DatchoCombatendo a doença: os tratamentos evoluíram

No período da pandemia, o avanço da tecnologia não ficou apenas no desenvolvimento de novas vacinas: a pesquisa envolvendo medicamentos – tanto alguns já existentes como novos – e a busca por um antiviral que tivesse como alvo o Sars-CoV-2 também avançou.

“Alguns desses medicamentos apresentaram boas respostas, reduzindo as chances de morte para aqueles pacientes que já estão infectados”, explica Marco Aurélio Sáfadi, professor adjunto e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, presidente do departamento de Infectologia da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) e membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Ministério da Saúde do Brasil.

O especialista reforça que esses tratamentos são importantes para garantir que aqueles que não podem tomar a vacina (como alérgicos ou alguns imunossuprimidos) ou para os grupos em que ela não funciona tão bem (como os idosos acima de 70 anos) também tenham chance de se recuperar caso sejam contaminados pelo Sars-CoV-2.

Entre as medicações que foram pesquisadas, o antiviral Rendesivir se mostrou promissor: desenvolvido para combater o vírus Ebola, ele já havia tido bons resultados em pacientes infectados por coronavírus causadores da Sars e da Mers e provou-se eficaz (mesmo que de forma modesta) entre pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Fabricado pelo laboratório Gilead e único antiviral aprovado para uso conta a covid-19 em mais de 50 países (incluindo o Brasil), no entanto, seu uso é limitado: além de ser muito caro, a recomendação é que apenas pacientes que precisam de oxigênio, mas não estejam intubados, recebam o remédio via injeção e em ambiente hospitalar.

Além dele, outro antiviral promissor é o molnupiravir. Fabricado pela MSD (Merck Sharp & Dohme, conhecida como Merck & Co. nos EUA e Canadá), o medicamento atua na replicação viral, reduzindo os danos ao organismo. Os testes apresentaram bons resultados e a OMS passou a recomendar o uso do medicamento em pacientes não graves mas com alto risco de complicações da doença. O remédio ainda aguarda liberação da Anvisa para uso no Brasil.

Na mesma linha de medicação oral, o Paxlovid (combinação de duas substâncias, nirmatrelvir e ritonavir), desenvolvido pela Pfizer, também se mostrou bastante promissor para uso doméstico. Os dois não são os únicos: em recente artigo descrevendo as pesquisas envolvendo novas substâncias para combater a infecção causada pela covid-19, a revista científica Nature apurou que existem pelo menos mais 40 “candidatos” em avaliação.

Além dos antivirais, a classe dos anticorpos monoclonais também se tornou foco para tratar a doença. Essa classe de medicamentos consiste em anticorpos (proteínas que ajudam o sistema imunológico a combater patógenos no nosso organismo) produzidos em laboratório com alvos específicos para uso em terapias de diversas doenças, como o câncer, mas também em outras, provocadas por vírus ou bactérias. Eles atuam ligando-se a partes desses microrganismos ou células, impedindo que se repliquem no corpo.

Por fim, existem algumas opções de remédios para uso off-label – ou seja, que foram criados para tratar outras condições de saúde, mas que também apresentaram boas respostas ao serem administrados em pacientes com covid-19 (como é o caso do Rendesivir).

Além dos novos medicamentos, vale lembrar que os protocolos médicos para tratar os pacientes que chegam a precisar de hospitalização também evoluíram. “O tratamento para tratar os pacientes graves hoje está bem estabelecido nos hospitais”, afirma Renato Kfouri.

“Já sabemos quais são as janelas de oportunidade para usar anticorpos monoclonais e antivirais, além de estabelecer melhor o uso de corticoides e anticoagulantes”, explica.

Estes últimos são voltados para tratar tanto a inflamação exacerbada provocada no organismo pela covid-19 (a chamada “tempestade de citocinas”) como também para reduzir o surgimento de coágulos, um dos efeitos da doença que ainda não é bem entendido pela ciência.

Infográfico: Alessandro Datcho

Infográfico: Alessandro Datcho Infográfico: Alessandro Datcho

Infográfico: Alessandro DatchoImpactos na saúde mental

Em novembro de 2021, a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) publicou um documento destacando o efeito devastador da pandemia do novo coronavírus sobre a saúde mental e o bem-estar das populações nas Américas. O artigo foi publicado na revista científica The Lancet Regional Health-Americas e trazia dados alarmantes sobre o aumento de casos de depressão e ansiedade no Brasil, no Peru e no Canadá, entre outros países americanos.

Mas essa não é a primeira vez que o assunto é trazido à tona. Ao contrário: desde o início da pandemia, a OMS soou o alarme sobre como o medo da doença e da morte, a perda de entes queridos e as dificuldades sócio-econômicas causadas pelo vírus poderiam colocar um peso enorme tanto em pessoas já predispostas a sofrer com transtornos mentais como em pessoas saudáveis que experimentassem grandes traumas causados pela doença.

“Os níveis de estresse aumentaram muito no período, com o medo e a incerteza diante de uma nova doença, as mudanças no mundo do trabalho, dificuldades financeiras e a redução nas interações sociais”, explica o psiquiatra Rodrigo Martins Leite, coordenador da Telemedicina e Relações Institucionais e dos Ambulatórios do IPq (Instituto de Psiquiatria) do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

“Sabemos que o estresse crônico é um dos gatilhos para transtornos mentais, especialmente ansiedade e depressão, e já notamos um aumento da demanda de saúde mental nos serviços de saúde”, afirma ele, que acredita que essa tendência ainda irá se acentuar no médio e longo prazo.

Nesse sentido, as escolas estão tendo um papel de destaque ao receber e acolher os alunos que estão chegando agora após dois anos de aulas online, isolados em casa com os pais e sem interação social em fases da vida em que isso é bastante importante para o desenvolvimento humano. “A exposição das crianças ao estresse dentro de casa e o que elas presenciaram ou eventualmente foram vítimas durante o isolamento certamente vai determinar a saúde mental desse grupo de agora em diante”, afirma.

O mesmo vale para as empresas, que estão voltando ao sistema presencial (full time ou de forma híbrida) e também criando programas para lidar melhor com as questões emocionais e psicológicas que podem surgir nesse período.

Foto: Shutterstock

Foto: ShutterstockQuando vamos baixar as máscaras de vez?

Desde que o uso de máscaras se mostrou uma medida fundamental para conter o avanço do novo coronavírus, o debate acerca desse acessório se tornou intenso – e pelos mais variados motivos. Alguns diziam que não queriam usar pois não viam necessidade, outros reclamavam do uso errado (deixando o nariz à mostra) e, para não perder o costume, muitos memes circularam na internet brasileira fazendo piada a respeito disso.

Dois anos depois, no entanto, o assunto ainda está em alta e diversos países já estão retirando progressivamente a obrigatoriedade da máscara, entre eles o Brasil, de acordo com o momento epidemiológico de cada estado. Mas a tendência é que seu uso, de maneiras específicas e tecnicamente indicadas, siga por muito tempo ainda, já que ela impede tanto a transmissão do Sars-CoV-2 como também de outras doenças respiratórias.

Há outras heranças que devem ficar com a gente por muito tempo, como o reforço da higiene pessoal e a prática do home office, aderida por muitas empresas de forma compulsória durante a quarentena e que se mostrou igualmente (ou até mais) produtiva. Assim como a telemedicina que avançou a passos largos e ganhou relevância ao oferecer mais segurança na interação entre profissionais e pacientes, garantindo um atendimento especialmente para aqueles que sofrem de doenças crônicas e não poderiam esperar pelo atendimento.

Mas as previsões devem parar por aí: todos os especialistas concordam que supor o que está por vir nos próximos meses, e mesmo após o fim da pandemia, é um exercício de adivinhação a essa altura da situação.

“Humildade” foi a palavra citada pelo especialista Marco Aurélio Sáfadi ao descrever o que aprendemos com a experiência com o Sars-CoV-2 até agora. “Não há como fazer previsões concretas agora”, avalia. Essa também é a opinião de Renato Kfouri, que arriscou um palpite: de que a doença irá se tornar uma espécie de gripe sazonal, com alta no inverno, assim como é o influenza hoje. “Mas isso é imprevisível. A verdade é que, hoje, quem não está confuso, não está bem informado”, afirma.

A opinião de Kfouri é baseada em uma aposta feita pela própria OMS ainda em 2020, no auge da pandemia. Na época, a entidade afirmou que era impossível prever quando, e se, o vírus iria embora e que ele poderia se tornar endêmico assim como outros vírus – como o HIV.